Literatura no Ensino Médio de Literatura

Hão de ser considerados dois aspectos fundamentais: ensinar literatura e sobre a literatura. No primeiro caso, desenvolve-se o gosto pela leitura, no segundo, são dadas informações sobre autores, obras, estilos de época. A ênfase precisa recair no primeiro caso, porque necessário formar leitores que podem depois buscar informações. Inicialmente, deve-se despertar a paixão pelo ato de ler, depois mostrar a importância da leitura para a formação e o conhecimento, fazendo com que o jovem vá em busca de sua leitura no momento e na fonte que lhe convier. E, segundo Roxane Rojo (2009), “[...] como a leitura, a escrita ou produção de textos também envolve uma multiplicidade de capacidades ou competências e habilidades desenvolvidas ao longo da educação básica, se não ao longo da vida, e que foram sendo investigadas e abordadas paulatinamente pelas teorias e pesquisas.” Nossa proposta é de através da pesquisa orientada desenvolver, nos estudantes, as habilidades necessárias para entender o texto literário no seu contexto de construção.

ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola, 2009. p 83.

QUADRO RESUMO LIT - BRASILEIRA

CONTEXTOS LITERÁRIOS

_______________________________

____________________________________________

CD LÍNGUA PORTUGUESA E OUTRAS LINGUAGENS

1. IDADE MÉDIA (TROVADORISMO E HUMANISMO)

2. CLASSICISMO / RENASCIMENTO

3. QUINHENTISMO

4. BARROCO

5. ARCADISMO

6. ROMANTISMO

7. REALISMO, NATURALISMO, PARNASIANISMO

8. SIMBOLISMO

9. PRÉ-MODERNISMO

10. MODERNISMO - 1ª GERAÇÃO

11. MODERNISMO - 2ª GERAÇÃO

12. LITERATURA ANOS 1940 - 1960

13. LITERATURA CONTEMPORÂNEA

Referência:

Produção: EV Produções - Literatura e outras linguagens.

Direção de Edu Ferrari

Concepção e Roteiro, roteiro das entrevistas: Willian R. Cereja

Edição: Rogério L de Oliveira e Sandro Gonçalves

Computação gráfica: Leandro Guiraldelli

Produtores: Diego Ferrari e Ton Teschima

Realização: Atual Editora

Instalado na sala de informática da escola

____________________________________________

LINHA DO TEMPO - LITERATURA MEDIEVAL

____________________________________________

Entre 793 e 1066, os vikings se espalharam pelo Velho e Novo Mundo, das margens do Volga, na Rússia, ao litoral da América do Norte, como ninguém fizera antes e poucos fariam depois.

TECELÃ VIKING - SÉC IX

BANQUETE

RUÍNAS DE MOSTEIRO - SÉC.I

RECAPITULANDO

LITERATURA MEDIEVAL

1ª Época Medieval

Monges iluminadores

Trovadorismo:

Corresponde à primeira fase da história de Portugal e está intimamente ligado à formação do país como reino independente.

O conjunto de suas manifestações literárias reúne os poemas feitos por trovadores para serem cantados em feiras, festas e castelos nos últimos séculos da Idade Média.

Poesia trovadoresca: pode ser dividida em dois gêneros: lírico e satírico.

Gênero lírico - se subdivide em duas categorias (cantigas de amigo e cantigas de amor) Gênero satírico - é caracterizado pelas cantigas de escárnio e cantigas de maldizer.

Gênero lírico - se subdivide em duas categorias (cantigas de amigo e cantigas de amor) Gênero satírico - é caracterizado pelas cantigas de escárnio e cantigas de maldizer.

Cantigas de amor: o trovador assume um eu-lírico masculino e se dirige à mulher amada como uma figura idealizada e distante. Ele se coloca na posição de fiel vassalo, a serviço de sua senhora - a dama da corte -, fazendo desse amor um objeto de sonho, distante e impossível.

As coisas ficaram mal para mim,

E vós, filha de Dom Paio

Moniz, tendes a impressão de

Que eu possuo roupa luxuosa para vós,

Pois, eu, minha senhora, de presente

Nunca tive de vós nem terei

O mimo de uma correia.

A chamada “Cantiga da Ribeirinha” ou “Cantiga da Guarvaia”, do trovador Paio Soares de Taveirós é considerada a mais antiga composição poética documentada em língua portuguesa, a data de sua redação foi provavelmente 1189 ou 1198. Essas datas, no entanto, são motivos de muita discussão entre os filólogos que se dedicam a esses estudos, e há quem prefira dizer que o poema não pode ter sido feito antes de 1200.

Capitular - Letra maiúscula - início de texto - séc XIV

Cantiga original Ondas do mar de Vigo

PARA OUVIR: AQUICompositor: Martim Codax

Ondas do mar de Vigo,se vistes meu amigo?

e ai Deus, se verrá cedo?

Ondas do mar levado,se vistes meu amado?

e ai Deus, se verrá cedo?

Se vistes meu amigo,o por que eu sospiro?

e ai Deus, se verrá cedo?

Se vistes meu amado,o por que hei gram coidado?

e ai Deus, se verrá cedo?

Cantiga da Guarvaia ou Cantiga da Ribeirinha (1189 - 1198)

Paio Soares de Taveirós

No

mundo non me sei pareiha,

Mentre me for como me vai,

Ca já moiro por vós – e ai!

Mia senhor branca e vermelha,

Mentre me for como me vai,

Ca já moiro por vós – e ai!

Mia senhor branca e vermelha,

Queredes

que vos retraia

Quando vos eu vi em saia!

Mau dia me levantei,

Que vos enton non vi fea!

Quando vos eu vi em saia!

Mau dia me levantei,

Que vos enton non vi fea!

E,

mia senhor, dês aquel di’, ai!

Me foi a mim mui mal,

E vós, filha de don Paai

Moniz, e bem vos semelha

D’haver eu por vós guarvaia,

Pois, eu, mia senhor, d’alfaia

Nunca de vós houve nen hei

Valia d’ua Correa.

No mundo não conheço quem se compare

A mim enquanto eu viver como vivo,

Pois eu moro por vós – ai!

Pálida senhora de face rosada,

Me foi a mim mui mal,

E vós, filha de don Paai

Moniz, e bem vos semelha

D’haver eu por vós guarvaia,

Pois, eu, mia senhor, d’alfaia

Nunca de vós houve nen hei

Valia d’ua Correa.

No mundo não conheço quem se compare

A mim enquanto eu viver como vivo,

Pois eu moro por vós – ai!

Pálida senhora de face rosada,

Quereis

que eu vos retrate

Quando eu vos vi sem manto!

Infeliz o dia em que acordei,

Que então eu vos vi linda!

E, minha senhora,

desde aquele dia, ai!Quando eu vos vi sem manto!

Infeliz o dia em que acordei,

Que então eu vos vi linda!

As coisas ficaram mal para mim,

E vós, filha de Dom Paio

Moniz, tendes a impressão de

Que eu possuo roupa luxuosa para vós,

Pois, eu, minha senhora, de presente

Nunca tive de vós nem terei

O mimo de uma correia.

A chamada “Cantiga da Ribeirinha” ou “Cantiga da Guarvaia”, do trovador Paio Soares de Taveirós é considerada a mais antiga composição poética documentada em língua portuguesa, a data de sua redação foi provavelmente 1189 ou 1198. Essas datas, no entanto, são motivos de muita discussão entre os filólogos que se dedicam a esses estudos, e há quem prefira dizer que o poema não pode ter sido feito antes de 1200.

Capitular - Letra maiúscula - início de texto - séc XIV

Cantiga original Ondas do mar de Vigo

PARA OUVIR: AQUICompositor: Martim Codax

Ondas do mar de Vigo,se vistes meu amigo?

e ai Deus, se verrá cedo?

Ondas do mar levado,se vistes meu amado?

e ai Deus, se verrá cedo?

Se vistes meu amigo,o por que eu sospiro?

e ai Deus, se verrá cedo?

Se vistes meu amado,o por que hei gram coidado?

e ai Deus, se verrá cedo?

Lírica - de amor, galego-portuguesa, de Bernal de Bonaval:

"A dona que eu am'e tenho por Senhor

amostrade-me-a Deus, se vos en prazer for,

se non dade-me-a morte.

A que tenh'eu por lume d'estes olhos meus

e porque choran sempr(e) amostrade-me-a Deus,

se non dade-me-a morte.

Essa que Vós fezestes melhor parecer

de quantas sei, a Deus, fazede-me-a veer,

se non dade-me-a morte.

A Deus, que me-a fizestes mais amar,

mostrade-me-a algo possa con ela falar,

se non dade-me-a morte."

Cantigas de amigo: têm origem popular, eu-lírico feminino e marcas evidentes da literatura oral (reiterações, paralelismo, refrão e estribilho). Esses recursos, típicos dos textos orais, facilitam a memorização e execução das cantigas.

Cantiga de amigo de D. Dinis

"Ai flores, ai flores do verde pino,

se sabedes novas do meu amigo!

ai Deus, e u é?

se sabedes novas do meu amigo!

ai Deus, e u é?

Ai flores, ai flores do verde ramo,

se sabedes novas do meu amado!

ai Deus, e u é?

se sabedes novas do meu amado!

ai Deus, e u é?

Se sabedes novas do meu amigo,

aquel que mentiu do que pôs comigo!

ai Deus, e u é?

aquel que mentiu do que pôs comigo!

ai Deus, e u é?

Se sabedes novas do meu amado,

aquel que mentiu do que mi há jurado!

ai Deus, e u é?"

aquel que mentiu do que mi há jurado!

ai Deus, e u é?"

Cantiga de escárnio: são composições em que se critica alguém através da zombaria do sarcasmo. Trazem sátiras indiretas por encobrir a agressividade através do equívoco e da ambiguidade.

Cantiga de escárnio de Joan Garcia de Guilhade

"Ai dona fea! Foste-vos queixar

Que vos nunca louv'en meu trobar

Mais ora quero fazer un cantar

En que vos loarei toda via;

E vedes como vos quero loar:

Dona fea, velha e sandia!

Ai dona fea! Se Deus mi pardon!

E pois havedes tan gran coraçon

Que vos eu loe en esta razon,

Vos quero já loar toda via;

E vedes qual será a loaçon:

Dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei

En meu trobar, pero muito trobei;

Mais ora já en bom cantar farei

En que vos loarei toda via;

E direi-vos como vos loarei:

Dona fea, velha e sandia!"

Cantigas de maldizer: apresentam sátira direta, contundente e clara. Muitas vezes, há trechos de baixo calão e a pessoa alvo da cantiga é citada nominalmente.

Cantiga de maldizer de Afonso Eanes de Coton

Marinha, o teu folgar

tenho eu por desacertado,

e ando maravilhado

de te não ver rebentar;

pois tapo com esta minha

boca, a tua boca, Marinha;

e com este nariz meu,

tapo eu, Marinha, o teu;

com as mãos tapo as orelhas,

os olhos e as sobrancelhas,

tapo-te ao primeiro sono;

com a minha piça o teu cono;

e como o não faz nenhum,

com os colhões te tapo o cu.

E não rebentas, Marinha?

https://www.facebook.com/br4sileirissimos/videos/872447279510489/

O Feudalismo entrava em crise e as cidades começavam a ressurgir. Isso tornou possível o apogeu burguês e o início das grandes navegações.

2ª Época Medieval

LITERATURA HUMANISTA

LITERATURA Pré - RENASCENTISTA

Humanismo é o nome da produção literária do período situado entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Ou seja, entre o século 15 e o início do 16.

Crônica histórica

Fernão Lopes, considerado o introdutor da historiografia em Portugal, é o principal representante do gênero. Sua obra contém ironia e crítica à sociedade portuguesa.

Mesmo centralizando sua crônica nas ações da família real, Fernão Lopes também investigou as relações entre outras classes sociais e captou o sentimento coletivo da nação. Seu maior mérito foi conciliar pesquisa histórica e qualidade literária.

Poesia palaciana

Essa poesia trata de assuntos da vida palaciana e reproduz a visão de mundo dos nobres e fidalgos que a produziam. O amor é tratado de forma mais sensual e a mulher já não é tão idealizada quanto no trovadorismo.

“Cantiga Sua Partindo-se”

Senhora partem tam tristes.

Meus olhos por vós, meu bem, (1).

Que nunca tam tristes vistes

Outros nenhuns por ninguém.

Tam tristes, tam

saudosos,

Tam doentes da

partida,

Tam cansados, tam

chorosos,

Da morte mais

desejosos

Cem mil vezes que

da vida.

Partem tam tristes os tristes,

Tam fora d’esperar bem,

Que nunca tam tristes vistes

Outros nenhuns por ninguém.

(João Ruiz de Castelo Branco)

Teatro popular

Pai do teatro português, Gil Vicente também foi músico, ator e encenador. Sua obra trata de muitos temas, sempre com uma abordagem caracterizada pela transição entre a Idade Média e o Renascimento. Ou seja: do pensamento teocêntrico (marcado por elementos de religião, como céu e inferno) ao humanista (marcado pelo antropocentrismo e racionalismo).

FARSA DE INÊS PEREIRA

O argumento da peça A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, consiste na demonstração do refrão popular “Mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube”.

FARSA DE INÊS PEREIRA

O argumento da peça A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, consiste na demonstração do refrão popular “Mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube”.

FIM DA IDADE MÉDIA

..................................................................................................................................

RENASCIMENTO

O Renascimento envolveu um movimento intelectual que incentivou a recuperação de valores e modelos da antiguidade clássica greco-romana. Isso desencadeou importantes transformações políticas e econômicas na sociedade.

CLASSICISMO

O Renascimento envolveu um movimento intelectual que incentivou a recuperação de valores e modelos da antiguidade clássica greco-romana. Isso desencadeou importantes transformações políticas e econômicas na sociedade.

CLASSICISMO

É a face literária do Renascimento, movimento de renovação científica, artística e cultural que marca o fim da Idade Média e o nascimento da Idade Moderna na Europa. O Renascimento é fruto do crescimento gradativo da burguesia comercial e das atividades econômicas entre as cidades europeias.

Portugal

O renascimento literário atingiu seu ápice, em Portugal, durante o período conhecido como Classicismo, entre 1527 e 1580. O marco de seu início é o retorno a Portugal do poeta Sá de Miranda, que passara anos estudando na Itália, de onde traz as inovações dos poetas do Renascimento italiano, como o verso decassílabo e as posturas amorosas do Doce stil nouvo.O Classicismo português começa em 1527, quando o poeta Francisco Sá de Miranda retorna da Itália a Portugal com ideias de renovação literária (caso do soneto, nova forma de composição poética).

Camões

Mais importante autor do período em Portugal, Luís de Camões apresenta uma biografia incerta e cheia de aventura. Uma das poucas certezas sobre sua vida é que foi soldado e perdeu o olho direito combatendo na África. Sua produção poética foi rica e variada, abrangendo poesia lírica e épica.

(*)A Ilíada e a Odisseia atribuídas a Homero (Século VIII a. C), através da narração de episódios da Guerra de Troia, contam as lendas e a história heroica do povo grego. Já a Eneida, de Virgílio (71 a 19 a.C.), através das aventuras do herói Enéas, apresenta a história da fundação de Roma e as origens do povo romano.

OS LUSÍADAS - RESUMO

Canto I

As ar/mas/ e/ os /Ba/rões /as/si/na/la/dos A

Que da Ocidental praia Lusitana B

Por mares nunca de antes navegados A

Passaram ainda além da Taprobana, C

Em perigos e guerras esforçados A

Mais do que prometia a força humana, C

E entre gente remota edificaram D

Novo Reino, que tanto sublimaram; D

[...]

O herói do poema é o próprio povo português e o enredo gira em torno da viagem de Vasco da Gama na busca de um novo caminho para as Índias. Escrito em dez cantos, Os Lusíadas tem 1.102 estrofes (compostas em oitava-rima e versos decassílabos) e cinco partes.

LUSÍADAS (EM QUADRINHOS) por Fido Nesti (fragmento)

http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/os_lusiadas

ESTRUTURA

O Epílogo — Canto X, estrofes 145 a 156 – consiste num lamento do poeta, que, ao deparar com a dura realidade do reino português, já não vê muitas glórias no futuro de seu povo e se ressente de que sua “voz enrouquecida” não seja escutada com mais atenção.

O capitão do navio, Vasco da Gama, narra ao rei de Melinde a história de Portugal, em que se inserem as figuras de grandes heróis da história portuguesa e os episódios de Inês de Castro, do Velho do Restelo e do Gigante Adamastor.

Ao mesmo tempo, o deus dos oceanos, Netuno, recebe a visita de Baco, que o convence a aliar-se contra os portugueses, argumentando que depois daquela viagem os homens iriam perder o temor dos mares. Toda a força dos ventos invocados por Netuno atinge a embarcação de Vasco da Gama. Sob a proteção de Vênus e das Nereidas, as ninfas marinhas, os portugueses sobrevivem, mas seu navio sofre inúmeras avarias, chegando a Calecute, na Índia, graças a correntes marítimas invocadas em seu auxílio, uma vez que o mastro da embarcação estava partido.

Em Calecute, os portugueses são envolvidos em mais uma trama de Baco, que havia induzido o Samorim (líder local) a separar Vasco da Gama de seus companheiros e prendê-lo. O capitão consegue escapar mediante o pagamento de suborno, o que vale uma crítica do narrador à corrupção dos homens pelo dinheiro.

A última aventura dos argonautas portugueses é sua visita à Ilha dos Amores, já no retorno a Portugal. Vênus prepara maravilhosas surpresas para os visitantes.

Na ilha, estão ninfas que foram flechadas por cupido. Ao avistarem os navegantes, elas imediatamente ficam apaixonadas. Começa, então, uma verdadeira perseguição erótica, em que são exaltadas as qualidades do amante português. Depois de um banquete no qual todos ouvem previsões sobre o futuro de cada um, a deusa Vênus mostra a Vasco da Gama uma esfera, mágica e perfeita: a maravilhosa Máquina do Mundo.

Após a volta tranquila dos aventureiros a Portugal, o poeta termina seu livro em tom de lamento. Queixa-se de que sua opinião não seja levada em conta pela “gente surda e endurecida” e oferece ao rei dom Sebastião uma solução para impedir a decadência do Império: uma grande empresa em direção ao Oriente, buscando a salvação de muitos infiéis e resgatando a glória do heróico povo português.

Também nesta segunda parte é redigido o discurso suplicante de Inês ao rei de Portugal, seu pai. Ela utiliza súplicas e argumento para comover o Rei na sua determinação - apresenta a sua situação de mãe e a orfandade de seus filhos, declara-se inocente perante toda a situação de futuro conflito, comove o rei dizendo-lhe que sendo um cavaleiro que sabe dar morte, também sabe ”dar vida, com clemência” e como alternativa à morte, dá preferência ao exílio.

- A terceira e última parte, constitui a reprovação do narrador, sublinhada pelo pranto comovente das “filhas do Mondego” e pela animização da Natureza, que chora a morte de Inês, sua antiga confidente.

Episódio de Inês de Castro (Canto III, estrofes 118 a 135)

Pas / sa / da es / ta / tão / prós / pe /ra / vi / tó / ria, A

Tornado Afonso à Lusitana Terra, B

A se lograr da paz com tanta glória A

Quanta soube ganhar na dura guerra, B

O caso triste e dino da memória, A

Que do sepulcro os homens desenterra, B

Aconteceu da mísera e mesquinha C

Que despois de ser morta foi Rainha. C

Tu, só tu, puro Amor, com força crua,

Que os corações humanos tanto obriga,

Deste causa à molesta morte sua,

Como se fora pérfida inimiga.

Se dizem, fero Amor, que a sede tua

Nem com lágrimas tristes se mitiga,

É porque queres, áspero e tirano,

Tuas aras banhar em sangue humano.

O relato sobre o Velho do Restelo

Encontra-se no Canto IV. Na praia lisboeta de Restelo, um velho profere um discurso poderoso contra as empresas marítimas de Portugal, que ele considera uma ofensa aos princípios cristãos, uma vez que a busca de fama e glória em terras distantes contraria a vida de privações pregada pela doutrina católica.

CAMÕES, Luís Vaz de. Os lusíadas.

Os Doze de Inglaterra - Canto VI

ILHA DOS AMORES

a ilha se configura como o espaço do interstício e da comunhão entre o mundo concreto e da horizontalidade em que se dá a ação heróica do homem e o universo abstrato e da verticalidade em que atuam os deuses. É o que se verifica logo na preparação da ilha, quando Vênus convoca seu filho Cupido:

Parece-lhe razão que conta desse

A seu filho, por cuja potestade

Os deuses faz decer ao vil terreno

E os humanos subir ao Céu sereno.

Desta síntese do mítico com o real, do céu com a terra também participa a natureza cósmica que é configurada de modo paradisíaco:

Pera julgar difícil cousa fora,

No céu vendo e na terra as mesmas cores,

Se dava às flores cor a bela Aurora,

Ou se lha dão a ela as belas flores.

A Ilha dos Amores simboliza porto e prêmio aos fatigados navegadores. Ainda mais, a glorificação pelos feitos heroicos, a imortalidade do nome, para sempre gravado na História. E o Amor representa a vitória sobre o desconcerto do mundo, afinal travara “u'a famosa expedição / contra o mundo rebelde”.

A Ilha é, assim, o restabelecimento da Harmonia, de modo que a consagração e a transfiguração mítica dos heróis, que na ilha e pela ilha se opera, são, também e sobretudo, a recolocação do Amor, do verdadeiro Amor, como centro da Harmonia e do Mundo. A Ilha é uma catarse total, não apenas de todos os recalcamentos, mas das misérias da própria História, e das misérias da vida no tempo de Camões e fora dele. É a reconciliação, a transcendência.

Portanto, a concretização amorosa é uma das maiores conquistas dos lusíadas em toda a empreitada marítima. É a celebração da vitória do povo que ousou desafiar os mares. No fundo, é um prêmio àqueles que bravamente navegaram para além “do que prometia a força humana.”

Assim as Ninfas... Tétis e a ilha... os deleites representam o prêmio que os navegantes receberão pelos altos feitos realizados, prêmios que, podemos interpretá-lo polissemicamente, são por um lado nitidamente uma imortalização pela glória, por outro e sobretudo a partir das expressões preminências gloriosas... triunfos... fronte coroada de palma e louro poderão ser prêmios a doar pelo Rei e pela nação.

POESIA LÍRICA

Camões escreveu sua poesia lírica com versos na medida velha (versos redondilhos) e na medida nova (versos decassílabos). É no soneto, contudo, que a lírica camoniana alcança seu ponto mais alto: quer pela estrutura tipicamente silogística, quer pela constante dualidade entre o amor material e o amor idealizado (platônico).

SONETO

Portugal

O renascimento literário atingiu seu ápice, em Portugal, durante o período conhecido como Classicismo, entre 1527 e 1580. O marco de seu início é o retorno a Portugal do poeta Sá de Miranda, que passara anos estudando na Itália, de onde traz as inovações dos poetas do Renascimento italiano, como o verso decassílabo e as posturas amorosas do Doce stil nouvo.O Classicismo português começa em 1527, quando o poeta Francisco Sá de Miranda retorna da Itália a Portugal com ideias de renovação literária (caso do soneto, nova forma de composição poética).

Camões

Mais importante autor do período em Portugal, Luís de Camões apresenta uma biografia incerta e cheia de aventura. Uma das poucas certezas sobre sua vida é que foi soldado e perdeu o olho direito combatendo na África. Sua produção poética foi rica e variada, abrangendo poesia lírica e épica.

POESIA ÉPICA

Em

1572, Camões publica Os Lusíadas, formada por

poemas épicos, com 1102 estrofes,

que celebravam feitos marítimos e guerreiros recentes de Portugal. O

livro também narra a história do país (de sua fundação mítica até o período

histórico).

Para cantar a história do povo português, em Os Lusíadas, Camões foi buscar na antiguidade clássica* a forma adequada: o poema épico, gênero poético narrativo e grandiloquente, desenvolvido pelos poetas da antiguidade para cantar a história de todo um povo.

Para cantar a história do povo português, em Os Lusíadas, Camões foi buscar na antiguidade clássica* a forma adequada: o poema épico, gênero poético narrativo e grandiloquente, desenvolvido pelos poetas da antiguidade para cantar a história de todo um povo.

(*)A Ilíada e a Odisseia atribuídas a Homero (Século VIII a. C), através da narração de episódios da Guerra de Troia, contam as lendas e a história heroica do povo grego. Já a Eneida, de Virgílio (71 a 19 a.C.), através das aventuras do herói Enéas, apresenta a história da fundação de Roma e as origens do povo romano.

Utilizou

em sua obra somente versos decassílabos, ou seja, de dez sílabas métricas. Esse

tipo de verso era conhecido como “medida nova” e foi levado da Itália para

Portugal por Sá de Miranda, em 1527, fato que marca o início do classicismo

português.

As

rimas aparecem da seguinte forma: o primeiro verso rima com o terceiro e o

quinto; o segundo verso rima com o quarto e o sexto; e o sétimo e o oitavo

rimam entre si (o que é representado pelo esquema ABABABCC). Essas estrofes são

chamadas de oitava-rima. Além disso, o poeta inseriu na obra diversas rimas

internas, o que causa efeitos de assonância (sonoridade das vogais) e

aliteração (sonoridade das consoantes). Canto I

As ar/mas/ e/ os /Ba/rões /as/si/na/la/dos A

Que da Ocidental praia Lusitana B

Por mares nunca de antes navegados A

Passaram ainda além da Taprobana, C

Em perigos e guerras esforçados A

Mais do que prometia a força humana, C

E entre gente remota edificaram D

Novo Reino, que tanto sublimaram; D

[...]

O herói do poema é o próprio povo português e o enredo gira em torno da viagem de Vasco da Gama na busca de um novo caminho para as Índias. Escrito em dez cantos, Os Lusíadas tem 1.102 estrofes (compostas em oitava-rima e versos decassílabos) e cinco partes.

LUSÍADAS (EM QUADRINHOS) por Fido Nesti (fragmento)

http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/os_lusiadas

ESTRUTURA

Assim como a Odisséia, de Homero, o poema de Camões é composto de cinco partes: Proposição, Invocação, Dedicatória, Narração e Epílogo. Tem 1102 estrofes.

Na Proposição — que aparece no Canto I, da primeira à terceira estrofe —, o autor nos apresenta o tema de seu poema: a viagem de Vasco da Gama às Índias e as glórias do povo português, comandado por seus reis, que espalharam a fé cristã pelo mundo.

Na Invocação — segunda parte – também no Canto I, quarta e quinta estrofes – consiste na invocação das musas do rio Tejo, as Tágides. Essa é mais uma indicação de que Camões retirou seu modelo da cultura greco-latina. Para os gregos, o poeta era um instrumento de uma força superior.

Na Dedicatória — Canto I, da estrofe 6ª à 17ª estrofes —, o poeta, após inúmeros elogios, dedica a obra ao rei dom Sebastião, a quem confia a continuação das glórias e conquistas que serão narradas em seguida.

Na Narração — o poema propriamente se desenvolve — do Canto I, estrofe 18, ao Canto X, estrofe 144. Nela, é contada a navegação de Vasco da Gama às Índias e as glórias da história heroica de Portugal.

O Epílogo — Canto X, estrofes 145 a 156 – consiste num lamento do poeta, que, ao deparar com a dura realidade do reino português, já não vê muitas glórias no futuro de seu povo e se ressente de que sua “voz enrouquecida” não seja escutada com mais atenção.

ENREDO

Como era comum na literatura épica, a narração de Os Lusíadas começa in media res – ou seja, em plena ação – no caminho, quando os portugueses já deixaram sua terra natal e se encontram ancorados em Melinde, cidade situada no oceano Índico.

Enquanto isso, os deuses fazem uma primeira reunião para decidir o destino dos navegantes. Baco se opõe ao feito, que diminuirá sua glória como senhor do Oriente.

No entanto, Vênus, deusa do amor, e Marte, deus da guerra, colocam-se a favor dos portugueses. Júpiter concorda com os dois. Mercúrio, o mensageiro, é enviado para garantir que o povo selvagem de Melinde seja hospitaleiro com os portugueses.

A caravela continua sua viagem, atravessando o oceano Índico. Nessa parte da trajetória, um dos tripulantes, o marinheiro Veloso, narra a seus companheiros o episódio dos Doze de Inglaterra, espécie de novela de cavalaria em que 12 cavaleiros portugueses vão à Inglaterra para defender a honra de damas que haviam sido ofendidas por 12 cavaleiros ingleses. Após uma luta sangrenta, os heróis lusitanos vencem os ingleses, aos quais sobra a morte ou a vergonha da derrota.

A última aventura dos argonautas portugueses é sua visita à Ilha dos Amores, já no retorno a Portugal. Vênus prepara maravilhosas surpresas para os visitantes.

Na ilha, estão ninfas que foram flechadas por cupido. Ao avistarem os navegantes, elas imediatamente ficam apaixonadas. Começa, então, uma verdadeira perseguição erótica, em que são exaltadas as qualidades do amante português. Depois de um banquete no qual todos ouvem previsões sobre o futuro de cada um, a deusa Vênus mostra a Vasco da Gama uma esfera, mágica e perfeita: a maravilhosa Máquina do Mundo.

Após a volta tranquila dos aventureiros a Portugal, o poeta termina seu livro em tom de lamento. Queixa-se de que sua opinião não seja levada em conta pela “gente surda e endurecida” e oferece ao rei dom Sebastião uma solução para impedir a decadência do Império: uma grande empresa em direção ao Oriente, buscando a salvação de muitos infiéis e resgatando a glória do heróico povo português.

Existem alguns episódios que merecem destaque por sua importância: o Consílio dos Deuses; o de Inês de Castro, o do Velho do Restelo e o do Gigante Adamastor, contudo leia também sobre: os 12 da Inglaterra e Ilha dos Amores.

EPISÓDIOS

CONSÍLIO DOS DEUSES - Canto I, 20-41

É o consílio dos Deuses no Olimpo um modo de interligar os deuses com a viagem. Será no Olimpo que se decidirá “sobre as cousas futuras do Oriente” e foi este concílio convocado por Júpiter - pai dos Deuses.

A disposição hierárquica que é feita nesta reunião apresenta-se de maneira a que os considerados deuses menores (deuses dos “sete céus”) exponham também as suas opiniões sobre o seguimento ou não da armada portuguesa em direção ao Oriente.

Júpiter profere o seu discurso, anunciando a sua boa vontade do prosseguimento da viagem dos lusitanos, e que estes sejam recebidos como bons amigos na costa africana.

Júpiter diz que o facto dos portugueses enfrentarem mares desconhecidos, e de estar decidido pelos Fados que o povo lusitano fará esquecer através dos seus feitos os Assírios, os Persas, os Gregos e os Romanos, é motivo para que a navegação continue.

Após este discurso, são consideradas outras posições em que se destaca a oposição de Baco, pois este receia vir a perder toda a fama que havia adquirido no Oriente caso os portugueses atinjam o objectivo.

Uma outra posição de destaque é a de Vénus que defende os portugueses não só por se tratar de uma gente muito semelhante à do seu amado povo latino e com uma língua derivada do Latim, como também por terem demonstrado grande valentia no norte de África. É também Marte - Deus da guerra -um Deus defensor desta gente lusitana, porque o amor antigo que o ligava a Vénus o leva a tomar essa posição e porque reconhece a bravura deste povo.

No seu discurso, Marte pretende que Júpiter não volte atrás com a sua palavra e pede a Mercúrio - o Deus mensageiro - que colha informações sobre a Índia, pois começa a desconfiar da posição tomada por Baco.

Este concílio termina com a decisão favorável aos portugueses e cada um dos deuses regressa ao seu domínio celeste.

A disposição hierárquica que é feita nesta reunião apresenta-se de maneira a que os considerados deuses menores (deuses dos “sete céus”) exponham também as suas opiniões sobre o seguimento ou não da armada portuguesa em direção ao Oriente.

Júpiter profere o seu discurso, anunciando a sua boa vontade do prosseguimento da viagem dos lusitanos, e que estes sejam recebidos como bons amigos na costa africana.

Júpiter diz que o facto dos portugueses enfrentarem mares desconhecidos, e de estar decidido pelos Fados que o povo lusitano fará esquecer através dos seus feitos os Assírios, os Persas, os Gregos e os Romanos, é motivo para que a navegação continue.

Após este discurso, são consideradas outras posições em que se destaca a oposição de Baco, pois este receia vir a perder toda a fama que havia adquirido no Oriente caso os portugueses atinjam o objectivo.

Uma outra posição de destaque é a de Vénus que defende os portugueses não só por se tratar de uma gente muito semelhante à do seu amado povo latino e com uma língua derivada do Latim, como também por terem demonstrado grande valentia no norte de África. É também Marte - Deus da guerra -um Deus defensor desta gente lusitana, porque o amor antigo que o ligava a Vénus o leva a tomar essa posição e porque reconhece a bravura deste povo.

No seu discurso, Marte pretende que Júpiter não volte atrás com a sua palavra e pede a Mercúrio - o Deus mensageiro - que colha informações sobre a Índia, pois começa a desconfiar da posição tomada por Baco.

Este concílio termina com a decisão favorável aos portugueses e cada um dos deuses regressa ao seu domínio celeste.

INÊS DE CASTRO - Canto III, 118-135

A morte de Inês de Castro é um dos mais belos episódios líricos presentes na epopeia e pode-se mesmo considerar que as principais características da tragédia clássica estão patentes:

- o desenvolvimento de uma acção, que termina com a morte da protagonista;

- observa-se a lei das três unidades (ação, tempo e espaço);

- há uma motivação para sentimentos de terror e piedade pelo uso de contrastes;

- a catástrofe é simbolizada pela morte da protagonista.

Este episódio divide-se em três partes.

- A primeira, referente as causas da morte de Inês, vítima do amor.

- A segunda, constitui o desenvolvimento em que se descreve o modo de vida feliz e despreocupado que Inês tinha em Coimbra - é apresentada a razão de estado para que Inês deixe a vida, pois o perigo que representa a ligação de D. Inês com D. Pedro, receia o domínio espanhol. O poeta põe em questão a grandeza moral do Rei por solucionar o problema de seu reino mandando matar a sua própria filha:

“Tirar Inês ao mundo, determina”;

“Que furor consentiu que a espada fina,

Que pôde sustentar o grande peso

Do furor Mauro, fosse alevantada

Contra üa fraca dama delicada?”.

- o desenvolvimento de uma acção, que termina com a morte da protagonista;

- observa-se a lei das três unidades (ação, tempo e espaço);

- há uma motivação para sentimentos de terror e piedade pelo uso de contrastes;

- a catástrofe é simbolizada pela morte da protagonista.

Este episódio divide-se em três partes.

- A primeira, referente as causas da morte de Inês, vítima do amor.

- A segunda, constitui o desenvolvimento em que se descreve o modo de vida feliz e despreocupado que Inês tinha em Coimbra - é apresentada a razão de estado para que Inês deixe a vida, pois o perigo que representa a ligação de D. Inês com D. Pedro, receia o domínio espanhol. O poeta põe em questão a grandeza moral do Rei por solucionar o problema de seu reino mandando matar a sua própria filha:

“Tirar Inês ao mundo, determina”;

“Que furor consentiu que a espada fina,

Que pôde sustentar o grande peso

Do furor Mauro, fosse alevantada

Contra üa fraca dama delicada?”.

Também nesta segunda parte é redigido o discurso suplicante de Inês ao rei de Portugal, seu pai. Ela utiliza súplicas e argumento para comover o Rei na sua determinação - apresenta a sua situação de mãe e a orfandade de seus filhos, declara-se inocente perante toda a situação de futuro conflito, comove o rei dizendo-lhe que sendo um cavaleiro que sabe dar morte, também sabe ”dar vida, com clemência” e como alternativa à morte, dá preferência ao exílio.

- A terceira e última parte, constitui a reprovação do narrador, sublinhada pelo pranto comovente das “filhas do Mondego” e pela animização da Natureza, que chora a morte de Inês, sua antiga confidente.

Episódio de Inês de Castro (Canto III, estrofes 118 a 135)

Tornado Afonso à Lusitana Terra, B

A se lograr da paz com tanta glória A

Quanta soube ganhar na dura guerra, B

O caso triste e dino da memória, A

Que do sepulcro os homens desenterra, B

Aconteceu da mísera e mesquinha C

Que despois de ser morta foi Rainha. C

O rei Afonso voltou a Portugal, depois da vitória contra os mouros, esperando obter tanta glória na paz quanto obtivera na guerra. Então aconteceu o triste e memorável caso da desventurada que foi rainha depois de ser morta, assassinada.

Que os corações humanos tanto obriga,

Deste causa à molesta morte sua,

Como se fora pérfida inimiga.

Se dizem, fero Amor, que a sede tua

Nem com lágrimas tristes se mitiga,

É porque queres, áspero e tirano,

Tuas aras banhar em sangue humano.

O Amor, somente ele, foi quem causou a morte de Inês, como se ela fosse uma inimiga. Dizem que o Amor feroz, cruel, não se satisfaz com as lágrimas, com a tristeza, mas exige, como um deus severo e despótico, banhar seus altares (“aras”) em sangue humano: requer sacrifícios humanos.

O relato sobre o Velho do Restelo

Encontra-se no Canto IV. Na praia lisboeta de Restelo, um velho profere um discurso poderoso contra as empresas marítimas de Portugal, que ele considera uma ofensa aos princípios cristãos, uma vez que a busca de fama e glória em terras distantes contraria a vida de privações pregada pela doutrina católica.

Canto IV (estrofe 94: episódio do velho do Restelo)

[...]

Mas um velho, d’aspeito venerando,

Que ficava nas praias, entre a gente,

Postos em nós os olhos, meneando

Três vezes a cabeça, descontente,

A voz pesada um pouco alevantando,

Que nós no mar ouvimos claramente,

Cum saber só de experiências feito,

Tais palavras tirou do experto peito:

[...]

CAMÕES, Luís Vaz de. Os lusíadas.

Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.

do?select_action=&co_obra=1870>. Acesso em: 17 jul. 2009.

Canto IV (estrofes 95 e 96)

[...]

– Ó glória de mandar, ó vã cobiça

Desta vaidade, a quem chamamos Fama!

Ó fraudulento gosto, que se atiça

Cua aura popular, que honra se chama!

Que castigo tamanho e que justiça

Fazes no peito vão que muito te ama!

Que mortes, que perigos, que tormentas,

Que crueldades neles experimentas!

Dura inquietação d’alma e da vida,

Fonte de desemparos e adultérios,

Sagaz consumidora conhecida

De fazendas, de reinos e de impérios!

Chamamte

ilustre, chamamte subida,

Sendo dina de infames vitupérios;

Chamamte

Fama e Glória soberana,

Nomes com quem se o povo néscio engana.

[...]

CAMÕES, Luís Vaz de. Os lusíadas.

b) condena a vaidade daqueles que arriscam a vida atrás da fama.

c) agradece a coragem dos navegadores dispostos a morrer para que as navegações tragam glória a Portugal.

d) enaltece as ações heroicas dos portugueses em alto mar.

e) lamenta sua idade avançada, que o impede de também participar dessa aventura em alto mar.

NO velho do Restelo condena a vaidade dos portugueses que se lançam ao mar em busca da fama, mesmo sabendo que correm risco de mortes, perigos e tormentas.

Imaginem que vocês não têm tempo para explicar toda a estrofe e só podem expressar uma ideia ou uma frase a respeito.

Qual seria? O velho do Restelo:

a) elogia o desejo dos portugueses de se lançarem ao mar.b) condena a vaidade daqueles que arriscam a vida atrás da fama.

c) agradece a coragem dos navegadores dispostos a morrer para que as navegações tragam glória a Portugal.

d) enaltece as ações heroicas dos portugueses em alto mar.

e) lamenta sua idade avançada, que o impede de também participar dessa aventura em alto mar.

BATALHA DE ALJUBARROTA - Canto IV, 28-45

Está Vasco da Gama a contar a História de Portugal ao Rei de Melinde, referindo a morte de D. Fernando e respectivas consequências, e referindo também D. João, Mestre de Avis, e toda a sua história de nomeação a Regedor e Defensor do Reino. Dá desenlace à batalha contra Castela que se travou em 14 de Agosto de 1383.

O Rei de Castela invade Portugal e poucos eram os que queriam combater pela Pátria. Mas os que estavam dispostos a defender o seu Reino, onde se destacava Nuno Álvares Pereira, iriam defende-lo com a convicção da vitória, pois o país vizinho tinha enfraquecido bastante no reinado de D. Fernando e D. João I era garantia de valor e sucesso e nunca Portugal tinha saído derrotado dos combates contra os Castelhanos.

No início desta batalha, o som da trombeta castelhana causa efeitos não só nos guerreiros, como nas mães, que apertam os filhos ao peito, e também na natureza: o Guadiana, o Alentejo, o Tejo ficam assustados!

Na descrição da batalha, destacam-se as atuações de Nuno Álvares Pereira e de D. João, Mestre de Avis; salienta-se também o facto dos irmãos de Nuno combaterem contra a própria Pátria, acabando por morrer numa batalha em que foram traidores de Portugal.

No final, Camões refere o desânimo e a fuga dos Castelhanos, que novamente foram derrotados pelos lusitanos.

O Rei de Castela invade Portugal e poucos eram os que queriam combater pela Pátria. Mas os que estavam dispostos a defender o seu Reino, onde se destacava Nuno Álvares Pereira, iriam defende-lo com a convicção da vitória, pois o país vizinho tinha enfraquecido bastante no reinado de D. Fernando e D. João I era garantia de valor e sucesso e nunca Portugal tinha saído derrotado dos combates contra os Castelhanos.

No início desta batalha, o som da trombeta castelhana causa efeitos não só nos guerreiros, como nas mães, que apertam os filhos ao peito, e também na natureza: o Guadiana, o Alentejo, o Tejo ficam assustados!

Na descrição da batalha, destacam-se as atuações de Nuno Álvares Pereira e de D. João, Mestre de Avis; salienta-se também o facto dos irmãos de Nuno combaterem contra a própria Pátria, acabando por morrer numa batalha em que foram traidores de Portugal.

No final, Camões refere o desânimo e a fuga dos Castelhanos, que novamente foram derrotados pelos lusitanos.

DESPEDIDA EM BELÉM - Canto IV, 83-89

Foi no dia 8 de Julho de 1497 que a armada portuguesa, capitaneada por Vasco da Gama, partiu em procura do desconhecido. Uma enorme multidão concentrou-se na praia de Belém para assistir à partida dos marinheiros seus amigos ou familiares.

O tema deste excerto lírico, é emotivo do ponto de vista sentimental, pois é revelada uma enorme saudade por aqueles que vão “navegar” e por aqueles que ficam.

É um episódio constituído por uma primeira parte, em que se descreve o local da partida e o alvoroço geral dos últimos preparativos da viagem, estando as naus já preparadas e os nautas na ermida de Nossa Senhora

de Belém orando.

Numa segunda parte, em que Gama e os seus marinheiros passam por entre a multidão para chegar aos batéis, num caminho desde o “santo templo”, destacam-se as evocações de mães e esposas acerca da partida, criando um entristecimento na emotiva despedida do Restelo.

Finalmente, na terceira parte, é referido o embarque em que, por determinação de Vasco da Gama, não se fazem as despedidas habituais num sentido de menor sofrimento.

Também se pode considerar a importância desta viagem para Portugal, pois para além dos proveitos que poderia trazer ao reino, simbolizava, acima de tudo, um perigo

O tema deste excerto lírico, é emotivo do ponto de vista sentimental, pois é revelada uma enorme saudade por aqueles que vão “navegar” e por aqueles que ficam.

É um episódio constituído por uma primeira parte, em que se descreve o local da partida e o alvoroço geral dos últimos preparativos da viagem, estando as naus já preparadas e os nautas na ermida de Nossa Senhora

de Belém orando.

Numa segunda parte, em que Gama e os seus marinheiros passam por entre a multidão para chegar aos batéis, num caminho desde o “santo templo”, destacam-se as evocações de mães e esposas acerca da partida, criando um entristecimento na emotiva despedida do Restelo.

Finalmente, na terceira parte, é referido o embarque em que, por determinação de Vasco da Gama, não se fazem as despedidas habituais num sentido de menor sofrimento.

Também se pode considerar a importância desta viagem para Portugal, pois para além dos proveitos que poderia trazer ao reino, simbolizava, acima de tudo, um perigo

O GIGANTE ADAMASTOR - Canto V, 37-60

Cinco dias depois da paragem na Baía de Santa Helena, chega Vasco da Gama ao Cabo das Tormentas e é surpreendido por uma nuvem negra “tão temerosa e carregada”que pôs nos corações dos portugueses um grande “medo” e leva Vasco da Gama a evocar o próprio Deus todo poderoso.

Foi o aparecimento do Gigante Adamastor, uma figura mitológica criada por Camões para significar todos os perigos, as tempestades, os naufrágios e “perdições de toda sorte” que os portugueses tiveram de enfrentar e transpor nas suas viagens.

Esta aparição do Gigante é caracterizada directa e fisicamente com uma adjectivação abundante e é conotada a imponência da figura e o terror e estupefacção de Vasco da Gama, e seus companheiros, que o leva a interrogar o Gigante quanto à sua figura, perguntando-lhe simplesmente “Quem és tu?”.

Mas mesmo os gigantes têm os seus pontos fracos. Este que o Gama enfrenta é também uma vítima do amor não correspondido, e a questão de Gama leva o gigante a contar a sua história sobre o amor não correspondido.

Apaixona-se pela bela Tétis que o rejeita pela “grandeza feia do seu gesto”. Decide então, “tomá-la por armas” e revela o seu segredo a Dóris, mãe de Tétis, que serve de intermediária. A resposta de Tétis é ambígua, mas ele acredita na sua boa fé.

Acaba por ser enganado. Quando na noite prometida julgava apertar o seu lindo corpo e beijar os seus “olhos belos, as faces e os cabelos”, acha-se abraçado “cum duro monte de áspero mato e de espessura brava, junto

de um penedo, outro penedo”.

Foi rodeado pela sua amada Tétis, o mar, sem lhe poder tocar.

O discurso do Gigante, que se divide em duas partes de acordo com a intervenção de Vasco da Gama, compreende, na primeira, um carácter profético e ameaçador num tom de voz “horrendo e grosso” anunciando os castigos e os danos por si reservados para aquela “gente ousada” que invadira os seus “vedados términos nunca arados de estranho ou próprio lenho”.

A segunda parte do discurso do Adamastor representa já um carácter autobiográfico, pois assistimos à evocação do passado amoroso e infeliz do próprio Camões.

O Gigante Adamastor diz ainda que as naus portuguesas terão sempre “inimigo a esta paragem” através de“naufrágios, perdições de toda a sorte, que o menor mal de todos seja

a morte”, a fazer lembrar as palavras proféticas do Velho do Restelo.

Após o seu desabafo junto dos lusitanos, a nuvem negra “tão temerosa e carregada” desaparece e Vasco da Gama pede a Deus que remova “os duros casos que Adamastor contou futuros”.

Este episódio é importante, pois nele se concentram as grandes linhas da epopeia:

- o real maravilhoso (dificuldade na passagem do cabo);

- a existência de profecias (história de Portugal);

- lirismo (história de amor, que irá ligar-se mais tarde, à narração maravilhoso da Ilha dos Amores);

- é também um episódio trágico, de amor e morte;

- é um episódio épico, em que se consolida a vitória do homem sobre os elementos (água, fogo, terra, ar);

- há uma literação do R que remete para o medo e para o terror.

Foi o aparecimento do Gigante Adamastor, uma figura mitológica criada por Camões para significar todos os perigos, as tempestades, os naufrágios e “perdições de toda sorte” que os portugueses tiveram de enfrentar e transpor nas suas viagens.

Esta aparição do Gigante é caracterizada directa e fisicamente com uma adjectivação abundante e é conotada a imponência da figura e o terror e estupefacção de Vasco da Gama, e seus companheiros, que o leva a interrogar o Gigante quanto à sua figura, perguntando-lhe simplesmente “Quem és tu?”.

Mas mesmo os gigantes têm os seus pontos fracos. Este que o Gama enfrenta é também uma vítima do amor não correspondido, e a questão de Gama leva o gigante a contar a sua história sobre o amor não correspondido.

Apaixona-se pela bela Tétis que o rejeita pela “grandeza feia do seu gesto”. Decide então, “tomá-la por armas” e revela o seu segredo a Dóris, mãe de Tétis, que serve de intermediária. A resposta de Tétis é ambígua, mas ele acredita na sua boa fé.

Acaba por ser enganado. Quando na noite prometida julgava apertar o seu lindo corpo e beijar os seus “olhos belos, as faces e os cabelos”, acha-se abraçado “cum duro monte de áspero mato e de espessura brava, junto

de um penedo, outro penedo”.

Foi rodeado pela sua amada Tétis, o mar, sem lhe poder tocar.

O discurso do Gigante, que se divide em duas partes de acordo com a intervenção de Vasco da Gama, compreende, na primeira, um carácter profético e ameaçador num tom de voz “horrendo e grosso” anunciando os castigos e os danos por si reservados para aquela “gente ousada” que invadira os seus “vedados términos nunca arados de estranho ou próprio lenho”.

A segunda parte do discurso do Adamastor representa já um carácter autobiográfico, pois assistimos à evocação do passado amoroso e infeliz do próprio Camões.

O Gigante Adamastor diz ainda que as naus portuguesas terão sempre “inimigo a esta paragem” através de“naufrágios, perdições de toda a sorte, que o menor mal de todos seja

a morte”, a fazer lembrar as palavras proféticas do Velho do Restelo.

Após o seu desabafo junto dos lusitanos, a nuvem negra “tão temerosa e carregada” desaparece e Vasco da Gama pede a Deus que remova “os duros casos que Adamastor contou futuros”.

Este episódio é importante, pois nele se concentram as grandes linhas da epopeia:

- o real maravilhoso (dificuldade na passagem do cabo);

- a existência de profecias (história de Portugal);

- lirismo (história de amor, que irá ligar-se mais tarde, à narração maravilhoso da Ilha dos Amores);

- é também um episódio trágico, de amor e morte;

- é um episódio épico, em que se consolida a vitória do homem sobre os elementos (água, fogo, terra, ar);

- há uma literação do R que remete para o medo e para o terror.

Os Doze de Inglaterra relata uma história, na qual poucos conseguem determinar o que é lenda e o que é realidade. A história, terá acontecido no reinado de D. João I e assenta nos valores tradicionalmente associados à conduta da cavalaria medieval.

O relato, passado na Europa medieval, conta a ofensa feita a doze damas inglesas por doze nobres, também eles ingleses: os homens alegavam que elas não eram dignas de serem tratadas como “damas” uma vez que tinham uma conduta pouco consentânea com essa definição. Os nobres acrescentavam ainda que desafiariam quem quer que fosse para as defender com a força da espada.

As referidas damas pediram ajuda a amigos e parentes, embora sem nenhum sucesso. Em desespero, pediram a ajuda e os conselhos do Duque de Lencastre. O Duque, que combatera ao lado dos portugueses contra o reino de Castela( espanhóis) e conhecia bem a coragem dos portugueses, recomendou-lhes doze cavaleiros lusitanos capazes de defender a honra das aflitas damas. Assim que as damas se inteiraram do possível apoio dos lusitanos, cada uma das

damas escreveu uma carta a cada um dos cavaleiros portugueses, bem como ao próprio rei

D. João I. As cartas chegaram acompanhadas do pedido do Duque de Lencastre.

O conteúdo das missivas deixou a corte ofendida, o que incentivou os cavaleiros a partirem de imediato para Inglaterra.

Onze dos cavaleiros seguiram pelo mar, entre eles D. Álvaro Vaz de Almada. Contudo, um deles, Álvaro Gonçalves Coutinho, conhecido como “O Magriço”, quis demonstrar maior valentia que os outros, pelo que decidiu seguir no seu cavalo por terra para “conhecer terras e águas estranhas, várias gentes e leis e várias manhas”. Apesar da distância, assegurou que estaria presente no local e na data combinados.

No entanto, quando chegou o dia do torneio marcado para lavar a honra das damas “o Magriço” não estava presente para desespero dos seus companheiros, que se viram assim reduzidos a onze cavaleiros contra os doze cavaleiros ingleses.

O combate se deu em um ambiente real em que se encontrava uma platéia nobre, entre os quais estava o rei com toda a corte. Em “Os Lusíadas”, Camões começa por se referir aos Doze de Inglaterra na estrofe 12 do Canto I, para depois desenvolver a história nas estrofes 42 a 69 do Canto VI, através da voz de Fernão Veloso, um marinheiro da frota de Vasco da Gama.

Este episódio demonstra uma história típica da conduta da Honra e comportamento de acordo com o Ideal cavaleiresco da Idade Média. É considerado cavalheiresco por se ter baseado na defesa de doze damas inglesas por doze cavaleiros portugueses que se mostraram obedientes ao código da cavalaria.

NÃO sabia em que modo festejasse

O Rei Pagão os fortes navegantes,

Pera que as amizades alcançasse

Do Rei Cristão, das gentes tão possantes.

Pesa-lhe que tão longe o apousentasse

Das Europeias terras abundantes

A ventura, que não no fez vizinho

Donde Hércules ao mar abriu o caminho.

O Rei Pagão os fortes navegantes,

Pera que as amizades alcançasse

Do Rei Cristão, das gentes tão possantes.

Pesa-lhe que tão longe o apousentasse

Das Europeias terras abundantes

A ventura, que não no fez vizinho

Donde Hércules ao mar abriu o caminho.

TEMPESTADE - Canto VI, 70-93

Decorria o “Consílio dos Deuses Marinhos”, quando a armada portuguesa, foi interceptada por uma tempestade proveniente dos ventos que Eolo soltara por ordem dos deuses. Também no momento em que a tempestade se aproximou, estavam os navegadores entretidos com a história do “Doze de Inglaterra”, contada por Fernão Veloso. É este um episódio simbólico em que se entrelaçam os planos da viagem e dos deuses, portanto a realidade e a fantasia.

Esta tempestade é o último dos perigos que a armada lusitana teve que enfrentar para chegar ao Oriente, e Camões descreve-a de uma forma bastantes realista, tanto relativamente à natureza, quando refere a fúria desta (relâmpagos, raios, trovões, ventos), como relativamente ao sentimento de aflição sentido por parte dos marinheiros.

O episódio começa por referir a tranquilidade com que se navega em direção à Índia, assistindo-se depois ao desenlace da tempestade que o poeta descreve de maneira muito real. De seguida é narrada a súplica de Vasco da Gama a Deus = “Divina Guarda, angélica, celeste,”, o qual utiliza argumentos como a preferência por uma morte heroica e conhecida em África, a um naufrágio anônimo no alto mar e o facto de a viagem ser um serviço prestado a Deus. O término da tempestade vem quando Vénus decide intervir ordenando às“Ninfas amorosas” que abrandem a ira dos ventos, seduzindo-os.

Como se pode verificar, mais uma vez, Vénus ajuda os Portugueses a atingir o seu objetivo, visto que os considera um povo semelhante ao seu amado povo latino. Quando a tempestade acaba, os Portugueses avistam a Índia a 17 de Maio de 1498.

Esta tempestade é o último dos perigos que a armada lusitana teve que enfrentar para chegar ao Oriente, e Camões descreve-a de uma forma bastantes realista, tanto relativamente à natureza, quando refere a fúria desta (relâmpagos, raios, trovões, ventos), como relativamente ao sentimento de aflição sentido por parte dos marinheiros.

O episódio começa por referir a tranquilidade com que se navega em direção à Índia, assistindo-se depois ao desenlace da tempestade que o poeta descreve de maneira muito real. De seguida é narrada a súplica de Vasco da Gama a Deus = “Divina Guarda, angélica, celeste,”, o qual utiliza argumentos como a preferência por uma morte heroica e conhecida em África, a um naufrágio anônimo no alto mar e o facto de a viagem ser um serviço prestado a Deus. O término da tempestade vem quando Vénus decide intervir ordenando às“Ninfas amorosas” que abrandem a ira dos ventos, seduzindo-os.

Como se pode verificar, mais uma vez, Vénus ajuda os Portugueses a atingir o seu objetivo, visto que os considera um povo semelhante ao seu amado povo latino. Quando a tempestade acaba, os Portugueses avistam a Índia a 17 de Maio de 1498.

ILHA DOS AMORES

Nesses cantos, é relatada a vontade da deusa Vénus em premiar os heróis lusitanos, com um merecido descanso e com prazeres divinos, numa ilha paradisíaca, no meio do oceano, a Ilha dos Amores. Nessa ilha maravilhosa, os marinheiros portugueses podiam encontrar todas as delícias da Natureza e as sedutoras Nereidas, divindades das águas, irmãs de Tétis, com quem se podiam alegrar em jogos amorosos. Durante um banquete oferecido aos Portugueses, a ninfa Sirena canta as profecias sobre a gente lusa que incluem as suas glórias futuras no Oriente. Em seguida, Tétis, a principal das ninfas, conduz Vasco da Gama ao topo de um monte "alto e divino" e mostra-lhe, de acordo com a cosmografia geocêntrica de Ptolomeu, a "máquina do mundo", uma fábrica de cristal e ouro puro, à qual apenas os deuses tinham acesso, e que se tornou também num privilégio para os Portugueses. Tétis faz a descrição da máquina do mundo e prediz feitos valorosos, prêmios e fama ao povo português. Depois do descanso merecido, os Portugueses partem da ilha e regressam a Lisboa.

Camões mostra o local como um verdadeiro paraíso:

Nesta frescura tal desembarcaram

Já das naus os segundos argonautas,

Onde pela floresta se deixavam

Andar as belas deusas, como incautas

Algüas doces cítaras tocavam,

Algüas harpas e sonoras flautas;

Outras, cos arcos de ouro, se fingiam

Seguir os animais que não seguiam.

(...)

Duma os cabelos de ouro o vento leva

Correndo, e de outra as flaldas delicadas.

Acende-se o desejo, que se cava

Nas alvas carnes, súbito mostradas.

Os marinheiros divisam por entre os ramos das árvores as cores dos tecidos das vestes das ninfas, as quais deliberadamente vão se deixando alcançar. Outras são surpreendidas no banho e correm nuas por entre o mato, enquanto alguns jovens entram vestidos na água. Elas não fogem e deixam-se cair aos pés de seus perseguidores.

Nesta frescura tal desembarcaram

Já das naus os segundos argonautas,

Onde pela floresta se deixavam

Andar as belas deusas, como incautas

Algüas doces cítaras tocavam,

Algüas harpas e sonoras flautas;

Outras, cos arcos de ouro, se fingiam

Seguir os animais que não seguiam.

(...)

Duma os cabelos de ouro o vento leva

Correndo, e de outra as flaldas delicadas.

Acende-se o desejo, que se cava

Nas alvas carnes, súbito mostradas.

Os marinheiros divisam por entre os ramos das árvores as cores dos tecidos das vestes das ninfas, as quais deliberadamente vão se deixando alcançar. Outras são surpreendidas no banho e correm nuas por entre o mato, enquanto alguns jovens entram vestidos na água. Elas não fogem e deixam-se cair aos pés de seus perseguidores.

a ilha se configura como o espaço do interstício e da comunhão entre o mundo concreto e da horizontalidade em que se dá a ação heróica do homem e o universo abstrato e da verticalidade em que atuam os deuses. É o que se verifica logo na preparação da ilha, quando Vênus convoca seu filho Cupido:

Parece-lhe razão que conta desse

A seu filho, por cuja potestade

Os deuses faz decer ao vil terreno

E os humanos subir ao Céu sereno.

Desta síntese do mítico com o real, do céu com a terra também participa a natureza cósmica que é configurada de modo paradisíaco:

Pera julgar difícil cousa fora,

No céu vendo e na terra as mesmas cores,

Se dava às flores cor a bela Aurora,

Ou se lha dão a ela as belas flores.

A Ilha dos Amores simboliza porto e prêmio aos fatigados navegadores. Ainda mais, a glorificação pelos feitos heroicos, a imortalidade do nome, para sempre gravado na História. E o Amor representa a vitória sobre o desconcerto do mundo, afinal travara “u'a famosa expedição / contra o mundo rebelde”.

A Ilha é, assim, o restabelecimento da Harmonia, de modo que a consagração e a transfiguração mítica dos heróis, que na ilha e pela ilha se opera, são, também e sobretudo, a recolocação do Amor, do verdadeiro Amor, como centro da Harmonia e do Mundo. A Ilha é uma catarse total, não apenas de todos os recalcamentos, mas das misérias da própria História, e das misérias da vida no tempo de Camões e fora dele. É a reconciliação, a transcendência.

Portanto, a concretização amorosa é uma das maiores conquistas dos lusíadas em toda a empreitada marítima. É a celebração da vitória do povo que ousou desafiar os mares. No fundo, é um prêmio àqueles que bravamente navegaram para além “do que prometia a força humana.”

Assim as Ninfas... Tétis e a ilha... os deleites representam o prêmio que os navegantes receberão pelos altos feitos realizados, prêmios que, podemos interpretá-lo polissemicamente, são por um lado nitidamente uma imortalização pela glória, por outro e sobretudo a partir das expressões preminências gloriosas... triunfos... fronte coroada de palma e louro poderão ser prêmios a doar pelo Rei e pela nação.

POESIA LÍRICA

Camões escreveu sua poesia lírica com versos na medida velha (versos redondilhos) e na medida nova (versos decassílabos). É no soneto, contudo, que a lírica camoniana alcança seu ponto mais alto: quer pela estrutura tipicamente silogística, quer pela constante dualidade entre o amor material e o amor idealizado (platônico).

Camões escreveu orientado pelo estilo literário do Renascimento.

O Renascimento é um estilo de época da Era Clássica.

Apesar da influência da época em que viveu, Camões apresenta também um estilo pessoal, próprio, que denominamos estilo de autor.

SONETO

Medida Nova = Estrofes: dois quartetos e dois tercetos

Decassílabo, sílabas tônicas na 6ª e 10ª

Introduzida em Portugal por Sá de Miranda em 1527

A/mor/ é/ fo/go/ que ar/de/ sem/ se/

ver//; A

É/ fe/ri/da /que/ dói/ e/ não/ se/ sen//te; B

É/ um/ con/ten/ta/men/to/ des/con/ten//te; B

É /dor/ que/ de/sa/ti/na /sem/ do/er//; A

É /um/ não/ que/rer/ mais/ que/ bem/ que/rer//; A

É /so/li/tá/rioan/dar/por/en/tre a/ gen//te; B

É /nun/ca/ con/ten/tar/-se/ de/ con/ten//te; B

É /um /cui/dar/ que/ga/nha/ em/ se/ per//der; A

É/ que/rer/ es/tar/ pre/so /por/ von/ta//de; C

É/ ser/vir/ a /quem /ven/ce, o/ ven/ce/dor//; D

É/ ter/ com/ quem/ nos/ ma/ta/ le/al/da//de. C

Mas /co/mo/cau/sar/ po/de /seu/ fa/vor// D

Nos/ co/ra/ções/ hu/ma/nos/ a/mi/za//de, C

Se/ tão/ con/trá/rio a/ si/ é o/ mes/moA/mor//? D

É/ fe/ri/da /que/ dói/ e/ não/ se/ sen//te; B

É/ um/ con/ten/ta/men/to/ des/con/ten//te; B

É /dor/ que/ de/sa/ti/na /sem/ do/er//; A

É /um/ não/ que/rer/ mais/ que/ bem/ que/rer//; A

É /so/li/tá/rioan/dar/por/en/tre a/ gen//te; B

É /nun/ca/ con/ten/tar/-se/ de/ con/ten//te; B

É /um /cui/dar/ que/ga/nha/ em/ se/ per//der; A

É/ que/rer/ es/tar/ pre/so /por/ von/ta//de; C

É/ ser/vir/ a /quem /ven/ce, o/ ven/ce/dor//; D

É/ ter/ com/ quem/ nos/ ma/ta/ le/al/da//de. C

Mas /co/mo/cau/sar/ po/de /seu/ fa/vor// D

Nos/ co/ra/ções/ hu/ma/nos/ a/mi/za//de, C

Se/ tão/ con/trá/rio a/ si/ é o/ mes/moA/mor//? D

Luís Vaz de Camões

____________________________________________

LITERATURA BRASILEIRA

A LITERATURA BRASILEIRA NA LINHA DO TEMPO

Quinhentismo

A ORIGEM

Carta de Pero Vaz de Caminha

QUINHENTISMO

Em Portugal, e em toda a Europa, estava ocorrendo a Reforma Protestante, de Martinho Lutero, a qual pregava que o cristianismo devia voltar à sua pureza primitiva, suprimindo as indulgências e submetendo as decisões e tradições eclesiásticas ao controle da Bíblia e não ao controle do Papa.

Em resposta, a igreja Católica promoveu a Contrarreforma, que procurava pôr fim aos abusos, reerguer espiritualmente a Igreja e reconquistar para o catolicismo os países que dele se haviam afastado. Além disso, a teoria do heliocentrismo (sol como centro do universo) e a confirmação do duplo movimento da terra (rotação e translação) traziam aos homens a importância da ciência, que se refletiu diretamente no avanço tecnológico. Esse avanço contribuiu para grandes descobrimentos e outros progressos que iriam revolucionar a vida humana (como da imprensa).

Após zarparem da Europa, os portugueses tiveram contato com centenas de línguas africanas, ameríndias e asiáticas. Esse contato inevitavelmente mudou a língua, sobretudo o vocabulário. Mas é também verdade que a mescla radical de línguas só ocorre em situações muito excepcionais. Normalmente o que se passa é o desaparecimento da língua do povo conquistado política e/ou culturalmente, a qual sobrevive apenas na forma de algumas estruturas fossilizadas.

No entanto, a língua saída de Portugal na época das Grandes Navegações estava longe de ser apenas um latim modificado pelo tempo (a "última flor do Lácio"). Concorreu para a sua formação a presença de falantes de línguas germânicas, logo após a chamada queda do Império Romano do Ocidente e, em seguida, também de línguas camito-semíticas, a saber, árabes e berberes, que entraram na Península a partir do século 8 º d.C.

O estudo da chamada "influência árabe" é extremamente complexo e sempre foi tratado de uma forma pouco profissional em etimologia. Verdadeiros conhecedores de árabe que contribuíram para a elucidação de étimos em língua portuguesa podem ser contados na palma de uma só mão.

Não há "o árabe" quando falamos da história do português. A sociedade árabe na Península Ibérica era diversa: havia nela muçulmanos, cristãos e judeus falantes de árabe, havia talvez outras línguas, como as dos berberes, que ainda se falam em Marrocos, e as dos moçárabes (vindas do latim).

A complexidade social refletia uma complexidade linguística, a qual variava regionalmente e mostrava configurações distintas ao longo do tempo. A língua árabe que entrou na Península Ibérica sofreu influência do latim falado no Norte da África que sobreviveu à invasão dos vândalos.

O árabe, como qualquer outra língua que existiu e existirá no planeta, tanto naquela época quanto hoje, era e é múltiplo e fragmentado. A existência de uma norma culta bem assentada desde cedo no árabe não é sinônimo da inexistência dessa fragmentação no passado.

O papel da norma culta é apenas o de refrear a inevitável formação de novas línguas, mas, para sua manutenção, requer um império ou no mínimo uma boa distribuição de renda e uma boa administração, com investimento no ensino. A língua escrita, padronizada, mascara essa tendência natural da divisão linguística ao infinito que acompanha a diversidade de qualquer sociedade.

No entanto, a língua saída de Portugal na época das Grandes Navegações estava longe de ser apenas um latim modificado pelo tempo (a "última flor do Lácio"). Concorreu para a sua formação a presença de falantes de línguas germânicas, logo após a chamada queda do Império Romano do Ocidente e, em seguida, também de línguas camito-semíticas, a saber, árabes e berberes, que entraram na Península a partir do século 8 º d.C.

O estudo da chamada "influência árabe" é extremamente complexo e sempre foi tratado de uma forma pouco profissional em etimologia. Verdadeiros conhecedores de árabe que contribuíram para a elucidação de étimos em língua portuguesa podem ser contados na palma de uma só mão.

Não há "o árabe" quando falamos da história do português. A sociedade árabe na Península Ibérica era diversa: havia nela muçulmanos, cristãos e judeus falantes de árabe, havia talvez outras línguas, como as dos berberes, que ainda se falam em Marrocos, e as dos moçárabes (vindas do latim).

A complexidade social refletia uma complexidade linguística, a qual variava regionalmente e mostrava configurações distintas ao longo do tempo. A língua árabe que entrou na Península Ibérica sofreu influência do latim falado no Norte da África que sobreviveu à invasão dos vândalos.

O árabe, como qualquer outra língua que existiu e existirá no planeta, tanto naquela época quanto hoje, era e é múltiplo e fragmentado. A existência de uma norma culta bem assentada desde cedo no árabe não é sinônimo da inexistência dessa fragmentação no passado.

O papel da norma culta é apenas o de refrear a inevitável formação de novas línguas, mas, para sua manutenção, requer um império ou no mínimo uma boa distribuição de renda e uma boa administração, com investimento no ensino. A língua escrita, padronizada, mascara essa tendência natural da divisão linguística ao infinito que acompanha a diversidade de qualquer sociedade.

carta de achamento: literatura dos viajantes

Pero Vaz de Caminha

Um texto que já inspirou muitas paródias e paráfrases é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Leia o poema de Murilo Mendes baseado nela.

A terra é mui graciosa,

Tão fértil eu nunca vi.

A gente vai passear,

No chão espeta um caniço,

No dia seguinte nasce

Bengala de castão de oiro.

Tem goiabas, melancias,

Banana que nem chuchu.

Quanto aos bichos, tem-nos muito,

De plumagens mui vistosas.

Tem macaco até demais

Diamantes tem à vontade

Esmeralda é para os trouxas.

Reforçai, Senhor, a arca,

Cruzados não faltarão,

Vossa perna encanareis,

Salvo o devido respeito.

Ficarei muito saudoso

Se for embora daqui.

MENDES, Murilo. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

Literatura de Formação

Em 1549, chegaram ao Brasil os padres da Companhia de Jesus (jesuítas), incumbidos de catequizar os índios e de inserir em sua realidade a cultura europeia. Para isso, produziam textos que, vinculados à Contrarreforma, catequizavam e doutrinavam o índio e instruíam os filhos dos colonizadores que aqui moravam.

Os textos produzidos pelos padres Jesuítas eram literariamente mais elaborados. Os formatos utilizados, incluindo-se sermões, eram cartas, poesias e a dramaturgia, escrevendo peças de teatro, sendo este o instrumento mais utilizado pelos padres no contato com os indígenas.

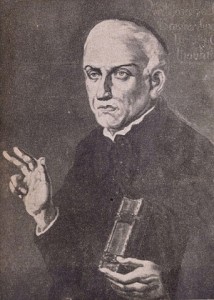

Padre José de Anchieta (considerado o pai do teatro brasileiro)

Padre Manuel da Nóbrega

Referência: Revista Língua Portuguesa, http://blogdoenem.com.br/

Proposta de produção de uma esquete

Imagine:

•um dia, ao invés de

encontrar-se no ano de 2014, você (mantendo os conhecimentos de que dispomos em

nossa época) está em abril de 1500, participando de alguma forma do seguinte

episódio relatado por Pero Vaz de Caminha:

“Viu um deles

[índios] umas contas de rosário, brancas; acenou que lhas dessem, folgou muito

com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e

acenava para a terra e então para as contas e para o colar do capitão, como que

dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por o desejarmos; mas se ele

queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós

entender, porque não lho havíamos de dar.”

(Caminha, Pero Vaz

de. Carta a El Rey Dom Manuel.)

Nessa narrativa, você

deverá:

a) participar

necessariamente da ação;

b) fazer aparecer as

diferenças culturais entre as três partes: você, que veio do final do século

XX, os índios e os portugueses da época do descobrimento.

•Além da compreensão

da sequencia de ações do índio (atraído pelas contas de um rosário, pede-as

para si e envolve-as em seu pescoço; a seguir, tira-as daí e enrola-as no

braço; acena para a terra, para as contas e também para o colar do capitão), o

aluno deveria levar em conta que Caminha supõe que os índios trocariam aquilo

(as contas e o colar) por ouro. Essa suposição tem a ver com o possível dourado

do colar (corrente ou cordão) do capitão. Deveria ficar claro para o candidato

tratar-se de uma suposição fundada num desejo dos portugueses e não no

significado real dos gestos do índio.

Esperava-se que o

aluno, considerando os conhecimentos de alguém do fim do século XX,

construísse um narrador que participasse de alguma forma do episódio narrado

por Caminha. Assim sendo, esperava-se que fossem exploradas, de forma

relevante, as diferenças culturais entre portugueses, indígenas e alguém dos

dias de hoje, observáveis, por exemplo, em fatos como os seguintes:

- os portugueses aliavam aos interesses econômicos um certo intuito religioso. Eram católicos e pretendiam, ao conquistar a terra, cativar os nativos para sua religião. Daí a presença dos elementos ligados à liturgia católica: a cruz, o rosário, etc.

- os portugueses aliavam aos interesses econômicos um certo intuito religioso. Eram católicos e pretendiam, ao conquistar a terra, cativar os nativos para sua religião. Daí a presença dos elementos ligados à liturgia católica: a cruz, o rosário, etc.

- embora não

entendessem com que tipos de seres estavam lidando (até que ponto seriam

humanos?), os portugueses sempre viram nos índios seres menos dotados e

facilmente enganáveis;

- os portugueses não

concebiam seres sem malícia e sem noção de pecado e, por isso, espantavam se de

ver os índios nus, a viver sem nenhum constrangimento;

- ao defrontarem-se

com os brancos com suas vestes e embarcações vistosas, os índios acreditavam

que eles viessem de um mundo superior (dos deuses) e que, por isso, eles

detivessem poderes mágicos.

BARROCO

Contexto histórico: Primeira invasão holandesa, que ocorreu na Bahia, em 1624, e a Segunda, em Pernambuco, em 1630, que perdurou até 1654.

O Barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. Inicialmente, no final do século XVI, tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o Barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente.

Nos séculos XVII e XVIII não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira. A vida social no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, não existindo efetivamente um público leitor para as obras literárias, o que só viria a ocorrer no século XIX.

Por esse motivo, fala-se apenas em autores brasileiros com características barrocas, influenciados por fontes estrangeiras (portuguesa e espanhola), mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente dito. Nesse contexto, merecem destaque a poesia de Gregório de Matos Guerra e a prosa do padre Antônio Vieira representada pelos seus sermões.

1) A arte da contrarreforma

A ideologia do Barroco é fornecida pela Contrarreforma. Em nenhuma outra época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. A arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor admiração.

2) Conflito entre corpo e alma

O Renascimento definiu-se pela valorização do profano, pondo em voga o gosto pelas satisfações mundanas. Os intelectuais barrocos, no entanto, não alcançam tranquilidade agindo de acordo com essa filosofia. A influência da Contrarreforma fez com que houvesse oposição entre os ideais de vida eterna em contraposição com a vida terrena e do espírito em contraposição à carne.

Na visão barroca, não há possibilidade de conciliar essas antíteses: ou se vive a vida sensualmente, ou se foge dos gozos humanos e se alcança a eternidade. A tensão de elementos contrários causa no artista uma profunda angústia: após arrojar-se nos prazeres mais radicais, ele se sente culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ajoelha-se diante de Deus, ora celebra as delícias da vida.

3) O tema da passagem do tempo

O homem barroco assume consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana (efemeridade): o tempo, veloz e avassalador, tudo destrói em sua passagem. Por outro lado, diante das coisas transitórias (instabilidade), surge a contradição: vivê-las, antes que terminem, ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade?

4) Forma tumultuosa

O estilo barroco apresenta forma conturbada, decorrente da tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. Daí a frequente utilização de antíteses, paradoxos e inversões, estabelecendo uma forma contraditória, dilemática. Além disso, a utilização de interrogações revela as incertezas do homem barroco frente ao seu período e a inversão de frases a sua tentativa na conciliação dos elementos opostos.

5) Cultismo e conceptismo

O cultismo caracteriza-se pelo uso de linguagem rebuscada, culta, extravagante, repleta de jogos de palavras e do emprego abusivo de figuras de estilo, como a metáfora e a hipérbole. Veja um exemplo de poesia cultista:

Ao braço do Menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas (A quem infiéis despedaçaram)

O todo sem a parte não é todo;

A parte sem o todo não é parte;

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,

Não se diga que é parte, sendo o todo.

A parte sem o todo não é parte;

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,

Não se diga que é parte, sendo o todo.

(Gregório de Matos)

Já o conceptismo, que ocorre principalmente na prosa, é marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico, nacionalista, que utiliza uma retórica aprimorada. A organização da frase obedece a uma ordem rigorosa, com o intuito de convencer e ensinar. Veja um exemplo de prosa conceptista:

Para um homem se ver a si mesmo são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos; se tem espelhos e olhos, e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister¹ luz, há mister espelho e há mister olhos. (Pe. Antônio Vieira)

¹mister: necessidade de, precisão.